Welche Musik lässt Sicherungen durchbrennen?

György Ligetis «Volumina» bringt Orgeln und Organisten an ihre Grenzen. Christian Schmitt spielt das Stück dennoch.

Christian Schmitt kann sich gut an seine erste Aufführung von Ligetis epochalem Orgelwerk «Volumina» erinnern, die 2004 in der Konzerthalle Bamberg stattfand. Auch den Anruf des Titularorganisten der Halle hat er noch im Ohr: Der ermahnte ihn vor dem Konzert, er solle ihm nur ja seine Orgel nicht kaputt machen.

Die Warnung kam nicht zufällig. Die Uraufführung von Ligetis Meisterwerk im Bremer Dom wurde 1962 abgesagt, nachdem bei einer Probe in Göteborg ein Schwelbrand ausgebrochen war. Einige Jahre später kam es auch in der Französischen Kirche in Bern zu einem Zwischenfall: Als der Organist Guy Bovet «Volumina» übte, brannten sämtliche Sicherungen durch. Auch hier wurde die Aufführung abgesagt.

Das Stück sei tatsächlich gefährlich für die Instrumente, sagt Schmitt. Aber warum denn eigentlich? Die Antwort findet sich bereits am Anfang. Da sollen sämtliche Register gezogen und sämtliche Tasten und Pedale der zunächst noch stummen Orgel gedrückt werden. Dann wird der Motor eingeschaltet, aus dem Nichts baut sich der Klang auf – sofern das Instrument diese enorme Belastung aushält.

«Etwas zwischen Klang und Geräusch»

Ligeti ging es bei diesem Anfang und auch beim Rest dieses radikalen Werks allerdings nicht um eine Kraftprobe, sondern darum, musikalisches Neuland zu entdecken. «Ich habe viel herumexperimentiert, was man aus diesem fast toten Instrument herausholen kann», sagte er 1970 in einem Interview mit dem Musikpublizisten Josef Häusler, «und ich habe gefunden, dass sich da doch recht viel entdecken lässt».

Was er entdeckte, beschrieb er selbst als «leere Form», als «neutralisierten Klang», als «etwas zwischen Klang und Geräusch». Es gibt weder Melodien noch Harmonien in dem Werk, auch keinen Rhythmus. Es sind Cluster, Tonballungen, die sich in «Volumina» durch den Raum schieben; dabei werden die «labyrinthischen Bewegungen» (Ligeti) nicht nur mit den Fingern und Füssen gestaltet, sondern auch mit den ganzen Handflächen oder den Unterarmen.

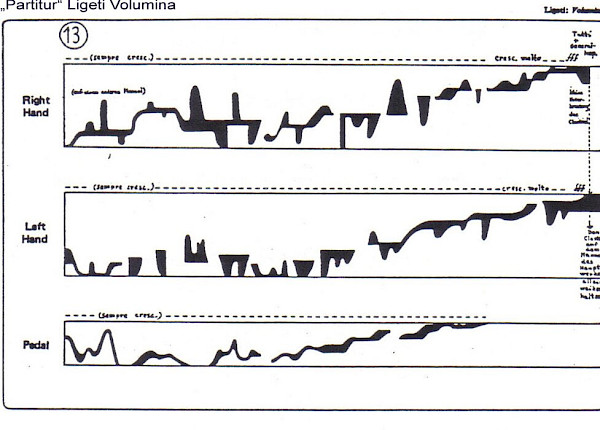

Die Partitur schreibt dazu keine Details vor; sie ist grafisch gestaltet, mit Bändern, die sich über die Seiten ziehen, die breiter und schmaler werden, sich nach oben und unten schwingen, ausfransen, abbrechen. Die Bewegungen sind vorgegeben, nicht aber die Tonhöhen und -Dauern. So entstehen, wie Ligeti sagte, «Gestalten ohne Antlitz wie in Bildern von de Chirico, gewaltige Weiten und Fernen, eine Architektur, die bloss aus Gerüstzeug besteht, der ein greifbares Gebäude aber fehlt».

Durch Raum und Zeit

Anders gesagt: Es entstehen Klangräume, die sich ständig verändern. Und es entsteht ein Zeitstrom, der einen durch diese Räume trägt. Ligeti hatte dazu nicht nur klanglich, sondern auch visuell konkrete Vorstellungen: Der Begriff «Zeit» sei für ihn «neblig-weiss, langsam und unaufhaltsam von links nach rechts fliessend, wobei er ein sehr leises, hhh-artiges Geräusch erzeugt», erzählte der Komponist im Interview mit Josef Häusler. Dabei befinde sich links «ein violetter Ort von blecherner Beschaffenheit und ebensolchem Klang»; die rechte Seite dagegen sei «orangefarben, hat eine hautartige Oberfläche und einen dumpfen Ton».

Wie immer diese Vorstellungen konkret umgesetzt werden: Eine Aufführung von «Volumina» ist und bleibt auch 61 Jahre nach der Entstehung ein Abenteuer – für das Publikum, für die Interpret*innen, für die Orgel. Nun erklingt das Werk erstmals auf der 2021 eingeweihten Kuhn-Orgel in der Tonhalle Zürich. Ist diese nun in Gefahr? Christian Schmitt winkt ab. Er hat das rund 16 Minuten dauernde Stück seit der Bamberger Aufführung an verschiedenen Orten gespielt, ohne je einen Brand zu verursachen. Und er versichert, dass er auch diesmal aufpassen werde.